(시사미래신문) 국가유산청은 현재 전하는 경수연도(장수 축하·기원 잔치인 경수연을 그린 그림) 중 유일한 원본인 '신중엄경수도첩'을 비롯해 '영산회상도', '범망경노사나불설보살심지계품 제10권하', '묘법연화경 권3', '구례 화엄사 동종', '고려 수월관음보살도', '‘영축사’명 영산회상도'를 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고했다.

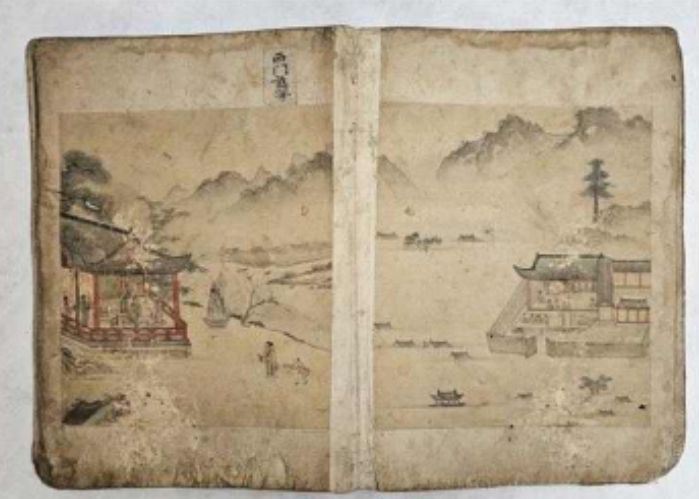

고령신씨영성군파 문중에 전해오는 '신중엄경수도첩(申仲淹慶壽圖帖)'은 1601년 80세를 맞은 신중엄(申仲淹, 1522~1604년)의 아들 신식(申湜)과 신설(申渫)이 아버지의 장수를 축하하며 개최한 경수연을 기념하여 제작한 서화첩이다. 경수연은 1601년 12월 12일 처음 개최한 이래 총 여섯 차례에 걸쳐 열렸다. 이 잔치는 서대문 인동(仁洞)에 위치한 신중엄의 자택에서 열렸는데, 당대의 주요 관원과 명문장가, 명필가 등이 참석했다.

신중엄경수도첩에는 맨 앞에 허목의 전서체 글씨 '경수미정(慶壽眉鼎)'·'경수도첩(慶壽圖帖)'이 쓰여 있으며, 화공(畫工)에게 부탁해 그린 '경수연도(慶壽宴圖)'·'서문구모도(西門舊茅圖)'·'용산강정도(龍山江亭圖)'·'누정한일도(樓亭閑日圖)' 4폭의 그림과 한호의 해서체 글씨 '구령학산(龜齡鶴算)'이 수록되어 있다. 또한, 당시 이 잔치를 기념해 이항복, 김현성, 이덕형, 이산해 등으로부터 받은 시문(詩文), 참석자 명단인 제명기(題名記), 1680년에 받은 후서(後序) 등도 포함되어 있다.

이 작품에 수록된 글씨와 그림, 시문으로 조선 중기 서예사와 회화사, 문학사의 양상을 살필 수 있고, 원본의 경수연도가 실려 있어 역사적, 학술적, 예술적으로 높은 가치를 지닌다.

개인 소장의 '영산회상도(靈山會上圖)'는 화기(畵記)에 있는 기록을 통해 1560년(명종 15년)이라는 제작 연대, 왕실의 장수와 자손 번창이라는 제작 목적, 문정왕후라는 발원 주체, 영산회상이라는 그림의 주제 등을 명확히 알 수 있는 불화이다. 비단 바탕에 금니로 영축산에서 석가모니불이 법화경을 설법하는 순간을 표현했는데, 화면 중앙에 크게 배치한 본존을 중심으로 6대 보살, 제석·범천, 사천왕, 팔부중 등 권속들을 짜임새 있게 배치했다.

간결하고 세련된 원형의 두광과 신광, 높은 육계에 뾰족한 형태의 보주, 작고 갸름한 얼굴, 군살 없이 균형 잡힌 신체, 오른쪽 무릎 가장자리에 둔 촉지인의 손 모양 등은 16세기 불화 양식을 잘 담고 있다. 조선 전기에 제작된 군도형 회상도 중 가장 완성도 높은 구성력과 섬세한 표현력을 갖추고 있는 등 예술성이 뛰어나다.

국립한글박물관 소장의 '범망경노사나불설보살심지계품 제10권하(梵綱經盧舍那佛說菩薩心地戒品 第十卷下)'는 대승불교의 기본적인 계율서로, 보살이 명심해야 하는 10가지 무서운 죄와 48가지의 가벼운 죄에 해당하는 계율을 설명하는 부분을 수록하고 있으며, 제10권을 상·하로 나누었는데 그 중 하에 해당한다. 내용을 목판에 새긴 후 종이에 찍어 세로 24.9cm, 가로 15.8cm 크기의 1책으로 제작했고, 표지는 검푸른 감색의 종이로 꾸몄다.

이 책은 고려와 원나라 간 문화 교류의 양상을 이해할 수 있는 자료이자, 경전의 본문 여러 곳에 고려시대의 음독구결(音讀口訣)이 표기되어 있어 서지학적, 국어학적 학술 자료로서도 가치가 높다. 또한, 현재까지 동일 판본이 제한적으로 발견되고 있어 자료적 희소가치도 뛰어나다.

계명대학교동산도서관 소장의 '묘법연화경 권3(妙法蓮華經 卷三)'은 천태종의 근본 경전으로, 인도 승려인 구마라집(鳩摩羅什)이 한역(漢譯)하고 송나라 승려 계환(戒環)이 주해한 전7권 가운데 권3의 1책이다. 이 책은 안평대군, 금성대군 및 호조좌랑 이명민 등이 1450년(세종 32년) 세종의 명령으로, 조선에서 생산된 왜저지(倭楮紙)에 초주갑인자(初鑄甲寅字)로 찍어 만든 금속활자본이다. 이 판본은 33부를 인쇄했으나 현존하는 수량이 많지 않으며, 동일 권차는 현재까지 계명대학교동산도서관 소장본만 유일하게 확인되고 있어 인쇄사적·제지사(製紙史)적 측면으로 가치가 우수하다.

표지는 감색의 염색지를 사용했고, 제첨 역시 원 상태를 유지하고 있어 15세기 왕실 간행본을 이해하는 데 중요한 자료이다. 또한, 본문 전체에 걸쳐 남아 있는 한글과 구결 등의 표기는 이 책의 국어학적 자료적 가치를 더한다.

'구례 화엄사 동종(求禮 華嚴寺 銅鍾)'은 몸체에 양각으로 새겨져 있는 주종기(鑄鍾記)를 통해 전라도에서 주로 활동한 주종장(鑄鍾匠) 윤종백이 김원학, 한천석 등과 함께 1711년(숙종 37년) 제작했음을 명확히 알 수 있는 동종이다. 처음에 운흥사(雲興寺)에 봉안하기 위해 제작됐는데 어느 시점에 화엄사로 옮겨졌는지 명확히 알 수 없으나, 조선총독부 유리건판 사진과 몸체에 음각으로 새겨진 1925년 수리 기록에서도 그 시기에 화엄사에 있었음이 확인된다.

전통의 종 형식을 기본으로, 주종장 개인의 취향을 가미하여 제작됐다. 종의 어깨와 천판 경계의 장식이 연꽃 모양으로 등장했는데, 윤종백은 단순히 꽃잎만으로 장식한 것이 아니라 꽃잎 속에 승형(僧形)의 인물을 삽입하여 극락에서 연화화생(蓮花化生)하는 듯한 장면을 연출했다.

조선 후기 동종 중 대형 작품임에도 불구하고, 주조 상태가 매우 양호하며 조형적 균형미가 뛰어나 예술적 가치가 높다. 또한, 몸체에 제작 당시의 기록과 함께 1925년과 1955년 두 차례의 수리 기록도 남기고 있어 자료적 가치도 높다.

국립중앙박물관 소장의 '고려 수월관음보살도(高麗 水月觀音菩薩圖)'는 『화엄경』 '입법계품(入法戒品)'에 근거하며, 선재동자가 깨달음을 얻기 위해 53명의 선지식을 찾아가는 남방순례 중 보타락가산에 거주하는 관음보살을 친견하는 장면을 도상화한 불화이다. 관음보살은 물가의 바위에 한 쪽 발을 늘어뜨린 채 반가부좌의 자세로 앉아 있으며, 보살 앞쪽 바위에는 버들가지가 꽂힌 정병이 놓여 있고, 관음보살의 시선이 머무는 대각선의 위치에 상반신을 굽히고 두 손을 모아 공손하게 합장한 선재동자가 표현되어 있다. 전형적인 고려 후기 수월관음도상을 따르면서도 섬세한 천의(天衣) 속에 베풀어진 역동적인 원형넝쿨무늬와 연꽃무늬, 은은하고 품위 있는 색채 감각, 윤곽선과 문양에 세련되게 사용된 금니 등으로 절제되고 우아한 아름다움을 구현해 냈다.

현존하는 고려 불화는 국내외를 통틀어 그 수가 적고 대다수가 해외에 전하고 있다. 고려 불화 중 많은 수를 차지하는 수월관음보살도의 경우 국내에는 호림박물관, 리움미술관 등에 6점만이 전하고 있어 희소성이 높다. 지정 예고 대상은 비록 오랜 세월 전래되는 과정에서 일부 화면이 박락되어 보수가 이루어졌지만, 관음보살과 선재동자, 보타락가산, 정병 등 수월관음보살도의 도상을 이루는 부분은 비교적 온전하게 잘 남아 있어 고려 후기 수준 높은 불교회화의 세계를 이해할 수 있는 작품이다.

국립중앙박물관 소장의 '‘영축사’명 영산회상도(‘靈鷲寺’銘 靈山會上圖)'는 화기(畵記)에 있는 기록을 통해 1742년(영조 18년)이라는 제작 연대, 혜식(慧式)이라는 제작자, 영축사라는 원봉안처 등을 명확히 알 수 있는 불화이다. 비단 바탕에 채색으로 영축산에서 석가모니불이 법화경을 설법하는 순간을 표현했는데, 화면 중앙에 크게 배치한 본존을 중심으로 문수보살과 보현보살 등 10위의 보살, 범천, 제석천, 제자, 팔부중, 벽지불, 타방불(他方佛), 동자, 사천왕 등 권속들을 짜임새 있게 배치했다.

유려한 세선을 사용한 인물 표현, 녹색과 적색의 안정된 색감, 신광의 내부를 띠로 표현한 기법, 녹색의 회장을 능화무늬로 장엄한 점 등 18세기 전반 영남 지역 불화의 특징이 잘 나타나 있을 뿐 아니라 세부 표현에서 제작자의 화풍이 잘 드러나 있다. 현존 영상회상도 가운데에서도 큰 편에 속하는 이 작품은 혜승의 대표작이자 18세기 전반 영산회상도를 대표하는 작품으로 평가된다. 또한 화기에 화승 집단을 스스로 ‘비수회(毘首會)’라 칭한 점은 조선 후기 화승 집단의 장인적 정체성과 조직적 활동을 보여주는 희귀한 사례로 중요한 학술적 가치를 지니고 있다.

국가유산청은 이번에 지정 예고한 '신중엄경수도첩', '영산회상도' 등에 대해 30일간의 예고기간 중 각계의 의견을 수렴·검토한 후, 문화유산위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화유산 보물로 각각 지정할 예정이다. 또한, 정부혁신과 적극행정의 일환으로 우리 문화유산의 숨겨진 가치를 재조명하고 보다 합리적인 지정제도가 정착되도록 지속적으로 노력할 계획이다.